おすすめコンテンツ

| お料理 | 牧の戸温泉 | お部屋 | 九重地熱発電所 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| しばらくの間、素泊まりプランのみの販売となり、お食事のご提供を一時停止いたします。 詳しくはこちら |

敷地内より湧出する源泉を掛け流しにした温泉『牧の戸温泉』です。 詳しくはこちら |

山肌のマイナスイオンをたっぷりの安らぎの空間です。 詳しくはこちら |

牧の戸温泉の蒸気を利用した、自家用地熱発電所がございます。 詳しくはこちら |

【お客様へ】「新しいおおいた旅割」予約期間延長のお知らせ(3/25付)

“新しいおおいた旅割”予約延長決定しました。

※隣接県のお客様の新規予約及び既存予約は、引き続き一時停止となります。

“新しいおおいた旅割”

変更前:「令和3年2月21日(月)〜令和4年3月31日(木)」(令和4年4月1日チェックアウト分)

変更後:「令和3年2月21日(月)〜令和4年4月28日(木)」(令和4年4月29日チェックアウト分)

予約受付締切日は令和4年4月27日(水)となります。

イベント情報、山の音楽会♪、

くじゅう花便りなど…

九重の最新情報をお届けします!

九重の最新情報をお届けします!九重観光ホテル

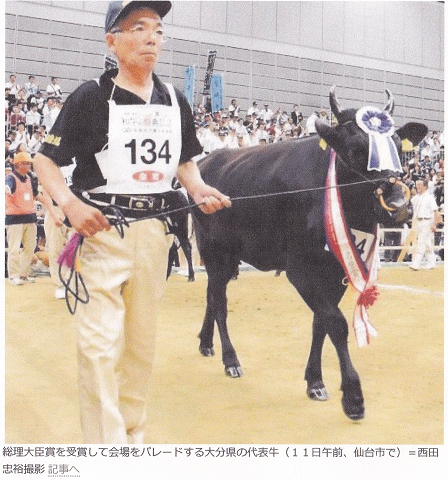

大分県は和牛飼育が盛んでその歴史と実績には輝かしいものがあります。古くは1921年(大正10年)の全国品評会で『千代山』号が最優秀賞を獲得し『牛は豊後が日本一』の幟とともに銀座をパレードしました。丁度その頃は和牛として標準が確立された時期に当たり、まさに日本一に相応しい出来事でした。

先般、仙台市で行われた第11回全国和牛能力共進会(5年に一度開催される通称・和牛五輪、全共)の種牛の部においても内閣総理大臣賞を獲得。実はこの全共には9部門があり各部門に1位があるわけですが、更にその中から種牛の部と肉牛の部から真のチャンピョンにあたる内閣総理大臣賞が与えられるのです。その種牛の部が大分県で、肉牛の部が宮崎県、そして全9部門中4部門を制し団体賞(総合優勝)に輝いたのが鹿児島県なのです。したがって今回の全共で『和牛日本一』を掲げられるのは鹿児島県・宮崎県・大分県だけなのです!!!

写真は読売新聞から

写真は読売新聞から

いやいや、やっぱり日本一は神戸牛や松坂牛、米沢牛でしょ?九州だって伊万里牛の方が有名でしょ? 和牛には繁殖と肥育があって生後8~10ヶ月でセリに出て、その後肥育農家で20ヶ月程度育てられて市場に出ます。その肥育地域がその牛のブランド名になります。ですから生まれが大分で育ちが佐賀だと佐賀牛なのです。(但馬牛は定義が厳しくて生まれも育ちも兵庫県で父親も兵庫産でないとNG、更にそのエリートが神戸牛です。)でも肉の味は素牛の資質で決まると言います。これからは豊後牛の時代なのです。

九重町(ここのえまち)の観光キャラクター:『ミヤちゃん』のパンを見つけたので買って食べてみました。

普通に美味しいです・・・でもよく見ると「くじゅう高原牛乳パン」で『ミヤちゃん』?

くじゅう(久住)高原は竹田市なので『ミヤちゃん』は飯田高原が正解では?

よく見るひらがな表記の『くじゅう』ですが、阿蘇くじゅう国立公園の様に九重(くじゅう)と久住(くじゅう)の両方を含む場合の表記として平松知事時代に折衷案として使われ始めました。その拡大解釈で『くじゅう高原』と表記したのでしょうが、地名や呼び方を勝手に変えるのはどうも好きではありません・・・

山の名前もごく最近『くじゅう山』と書く場合がありますが、古くから九重山・久住山と両方使われているのでこの『くじゅう山』表記もその意図に悩みます。九重登山のパイオニア:加藤数功氏が主峰を久住山、連山を九重山とする表記で定着し、それを基に深田久弥氏の『日本百名山・九重山』も書かれています。今さら?

・・・実はこれが言いたかったのですが変なところで結びついてしまいました。

今年の九重山山開き・山頂祭は6月2日(日)久住山にて行われますが、その前夜祭の時にお披露目予定の曲がこの“九重山逍遥歌”です。

福岡県春日市在住の川﨑清昭さんが作った曲で、九重山の四季が歌われています。詩もさることながら、作曲者の冨永さんの美声に聞き入ってしまいました。

当日の前夜祭では両名来られて、歌って頂く予定ですので・・・お楽しみに!!!

今回は『飯田高原』(はんだこうげん)編です・・・

今日は延期されていたタデ原湿原~泉水山麓の野焼きが行われました。

これで大将軍、タデ原湿原、豊後渡し、坊がつると私達の観光協会が関わる全ての野焼きが終わりました。

後は春らしさを待つばかりなのですが今年はチョット寒いですよね。

野焼き直後のタデ原湿原です。(ラムサール条約登録湿地) 2012.4.7撮影

う~ん、美しい!

前回は長者原の地名の由来について書きましたが、長者原とほぼ同じ時期に飯田高原の名前もつけられています。

まあ飯田にある高原ですから飯田高原なのですが、この地域の総称として呼ばれるようになったのは前記の1926年にあった油屋熊八氏のテントホテル開設と少年団キャンプ大会の開催が契機となっている様です。それまでは地蔵原、中の原、みの原など部分的表現でことたりていたのが観光の幕開けとともにその総称が必要となり、飯田の佐藤達(いたる)氏による観光パンフレット『飯田高原案内』によって初めてその名が使われました。(郷土史家・小野喜美夫氏による)

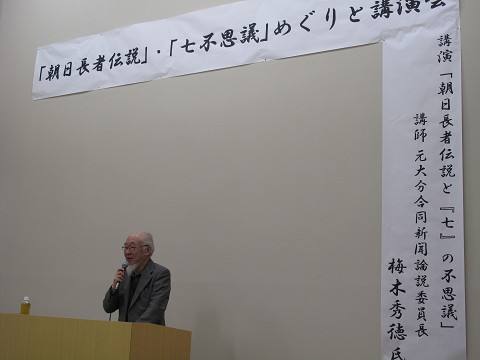

朝日長者伝説と長者原の話

さる3月18日、梅木秀徳氏をお招きして九重に伝わる朝日長者伝説と七不思議の講演が行われました。

そこで長者原について少し・・・

講演をする梅木秀徳氏

ご存知、九重を代表する歌『坊がつる讃歌』は広島高等師範学校(現・広島大学)の『山岳部第一歌・山男』を基に梅木氏等によって作られた歌です。

朝日長者伝説・七不思議のひとつ ~不断鶴の墓~

七不思議の場所は民家の中にあったりと中々行き難いのですが、ここはまあ何とか探せそう。長者の屋敷神とされる『年の神』のすぐ近くなのでここがおススメかと思います。

長者伝説は全国に同じような話が多々あるのでその信憑性はともかく、この朝日長者伝説が今の長者原の地名の由来です。

長者原と命名されたのはそれ程古い話ではなく、1926年に別府観光のパイオニア・油屋熊八氏が『松の台』にテントホテルを開設。その一帯の地名を『長者賀原(ちょうじゃがはら)』と命名しました。しかし同じく同年開催された日本少年団全国野営大会の指導者・ニ荒芳徳氏(伯爵)が「九州では原をハルまたはバルと読み、ちょうじゃばるが好ましい。」と言ったので長者原(ちょうじゃばる)で定着しました。(郷土史家・小野喜美夫氏より)

| お料理 | 牧の戸温泉 | お部屋 | 九重地熱発電所 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| しばらくの間、素泊まりプランのみの販売となり、お食事のご提供を一時停止いたします。 詳しくはこちら |

敷地内より湧出する源泉を掛け流しにした温泉『牧の戸温泉』です。 詳しくはこちら |

山肌のマイナスイオンをたっぷりの安らぎの空間です。 詳しくはこちら |

牧の戸温泉の蒸気を利用した、自家用地熱発電所がございます。 詳しくはこちら |

| 九重の春夏秋冬 | 周辺観光 | 過ごし方 |

|---|---|---|

|

|

|

| 「春はくろなり、夏はあおなり、秋はあかなり、冬はしろなり」。四季折々で違う九重の魅力をご紹介します。 | 九重観光ホテルの周辺には魅力的な観光地がたくさん。おすすめスポットをご紹介します。 | ご宿泊の際の過ごし方をシーン別にご紹介。旅のご参考にお役立ていただければ幸いです。 |

| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |